TOPICS新着情報

小さな林業で球磨川流域の荒れた森を再生する講演会(1/22)実行団体(球磨川流域保林グループ)が開催

2025.01.24

「豊かで災害に強いふるさとの森づくり基金に基づく助成事業」の第二次助成事業が、2024年10月1日から実行されています。

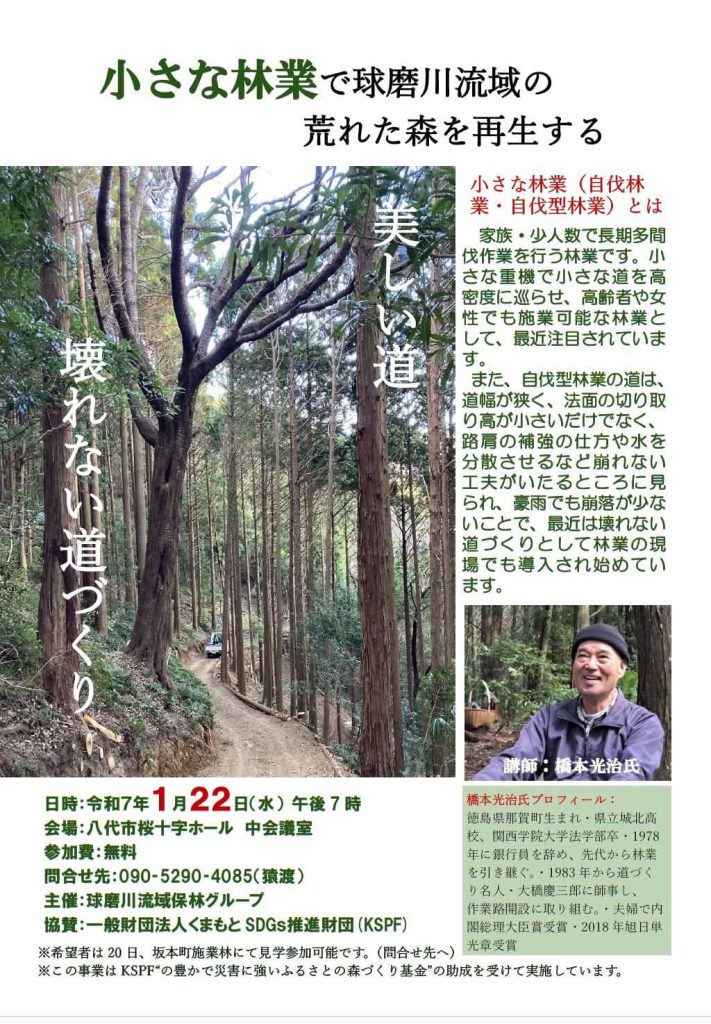

実行団体の一つ【球磨川流域保林グループ】が、1月22日に「球磨川流域での森づくりを考える勉強会(美しい道、壊れない道づくり)」を開催しました。

日時:2025年 1月 22日(水)19時00分

会場:八代市桜十字ホール

講演講師:橋本 光治(はしもと みつじ)

徳島県那賀町生まれ。徳島県立城北高校、関西大学法学部卒。1978年に銀行を辞め、先代から林業を受け継ぐ。1983年から道づくり名人「大橋慶三郎氏」に師事し、作業路開設に取り組む。持続可能な林業経営が評価され、2016年夫婦で「内閣総理大臣賞」受賞。2018年「旭日単光章」受賞。

八代市で初めて開催された自伐型林業の学習会「小さな林業で球磨川流域の荒れた森を再生する」

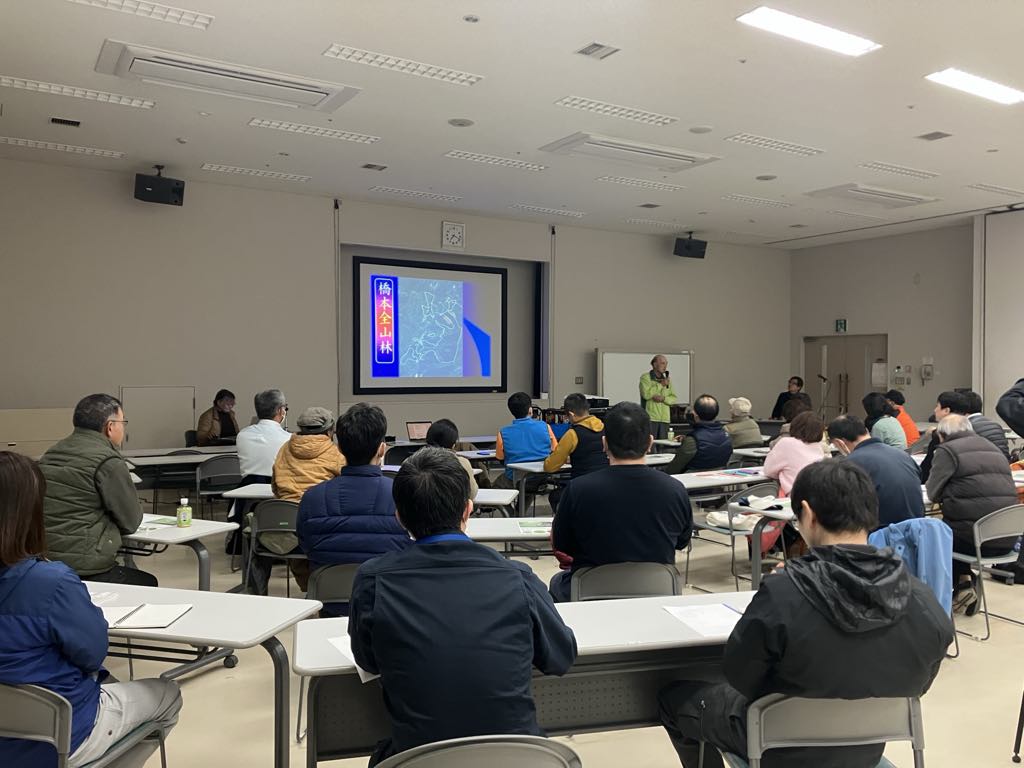

八代市内の方含め、県内各地(南小国町、菊池市、美里町、五木村、多良木町、芦北町、水俣市、氷川町)や宮崎県延岡市などの熊本県外からも参加があっていました。

講習会参加者/45名

講習会運営ボランティアスタッフ/8名

最初に、球磨川流域の土砂災害の現状に詳しいつる詳子氏から報告があり、どうして自伐型林業による道づくりが急務なのか?が解説交えて分かりやすく説明があり、橋本光治氏の自伐型林業経営や道づくりのノウハウについての講演に移りました。

橋本先生は、約110ヘクタールの森をご家族3人で林業経営されています。重機と2トントラックのみで、道づくりから間伐、搬出までを行っており、林業での道づくりにおいて大事なノウハウを惜しみなく語られていました。

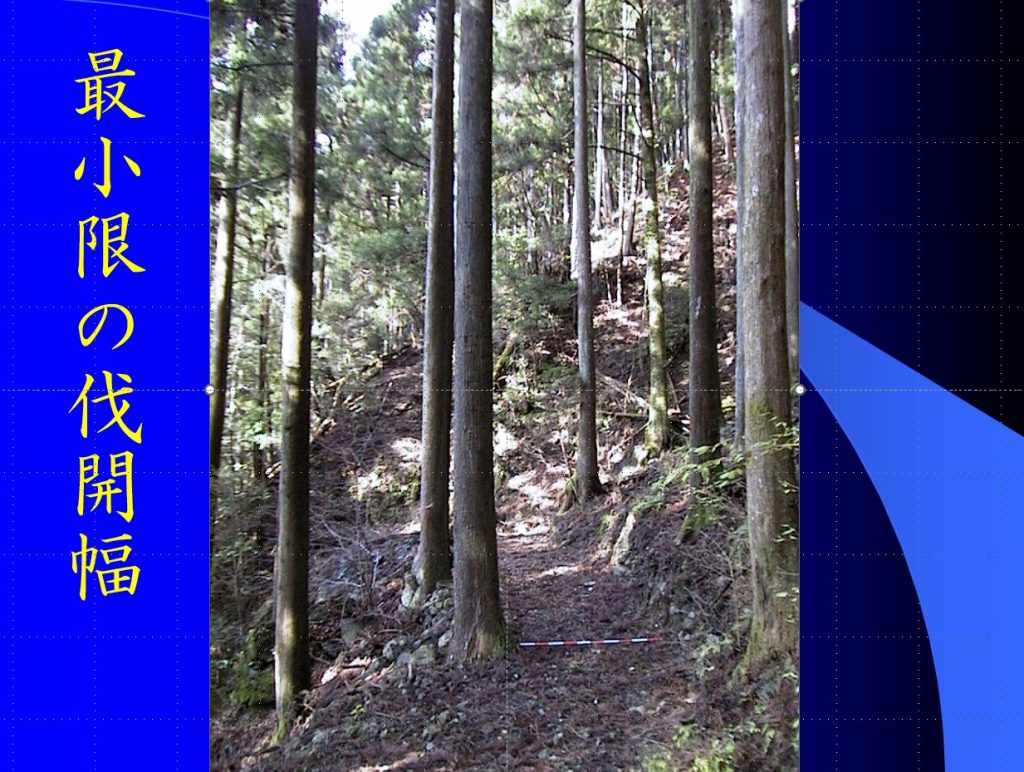

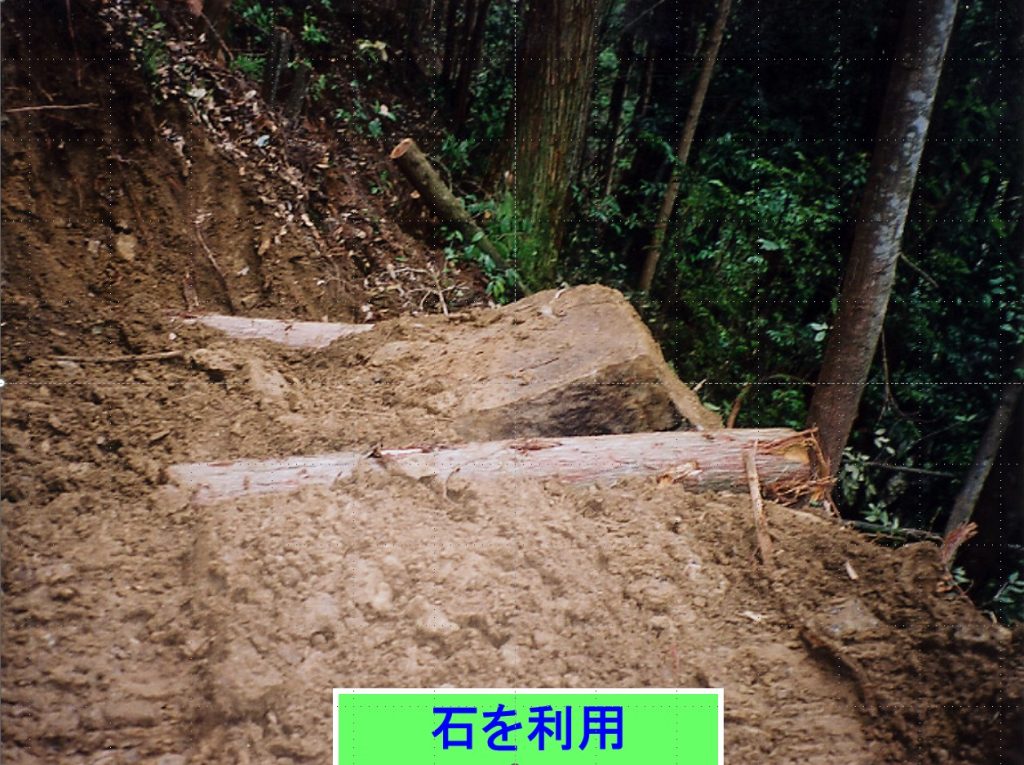

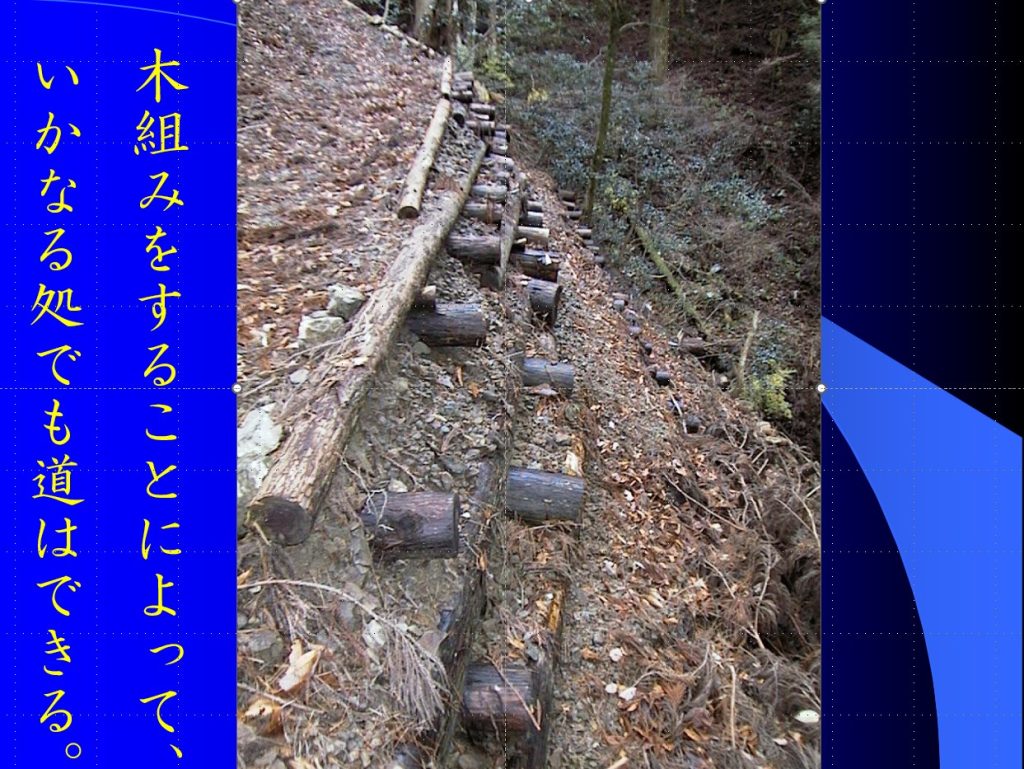

道の切取高や拡幅幅をできるだけ小さくすること、水の流れを一か所に集中させないこと、路肩や斜面の固めをしっかりとして、崩れやすいところには現場にある支障木などを利用して丸太組みなどを施すこと、谷を道を通す時はヒューム管など使わずに、一旦下がって上る谷渡りという方法をとることなどを話されていました。

重要なのが、道幅は軽トラがやっと通るぐらいの2.0~2.5mで、路肩の木もしっかり残し、道に安定感を造り、見ても美しい道を造ることができています。以下、貴重な資料をいただきましたので公開させていただきます。

「自伐型林業」を実践するための技術習得は時間と経験が必要ですが、関心を持つ林業者や山所有者・自治体が熊本県内でも増えてきていることが今回の講演会でも見て取れました。まだまだこれからですが、期待したいと思います。

「球磨川流域保林グループ」は、まだ新しい団体です。

令和2年7月豪雨の時、山の崩落や間伐放棄された人工林を見て、今までの林業の在り方に疑問を持ち、令和5年1月に山江村で開催された自伐型林業研修会を受講したことをきっかけに、災害に強い森づくりの必要性を感じて本グループを結成されました。

「自伐型林業」施業ができる山とのマッチング、林業を始めるにあたっては事業投資に課題があり、今回で当財団からの助成と伴走支援を受けて、2期目となる「自伐型林業」を実践実行している団体です。

第二次助成による施業林の様子)

本事業を通じて、自団体だけでなく、多くの関心者に場を開いてきたことで、橋本講師との交流や実践指導の機会を生み出し、普及啓発にも成果を発揮しています。

1月20日には、坂本町の第二次助成による施業林にて、現場作業の見学会(地元ケーブルテレビの取材も入っていました)も以下の写真のように実施しています。

現場研修参加者数/10名

***

【一般財団法人くまもとSDGs推進財団】では、引き続き今後の助成に向けてみなさまからの寄付を募集しています。現場の活動者をどうぞ今後もご支援お願いいたします。