TOPICS新着情報

森の国の守り人橋本光治さんの話を聴く会(1/18)を実行団体(風の杜人)が開催

2025.01.20

「豊かで災害に強いふるさとの森づくり基金に基づく助成事業」

2024年10月1日から第二次助成事業が実行されています。

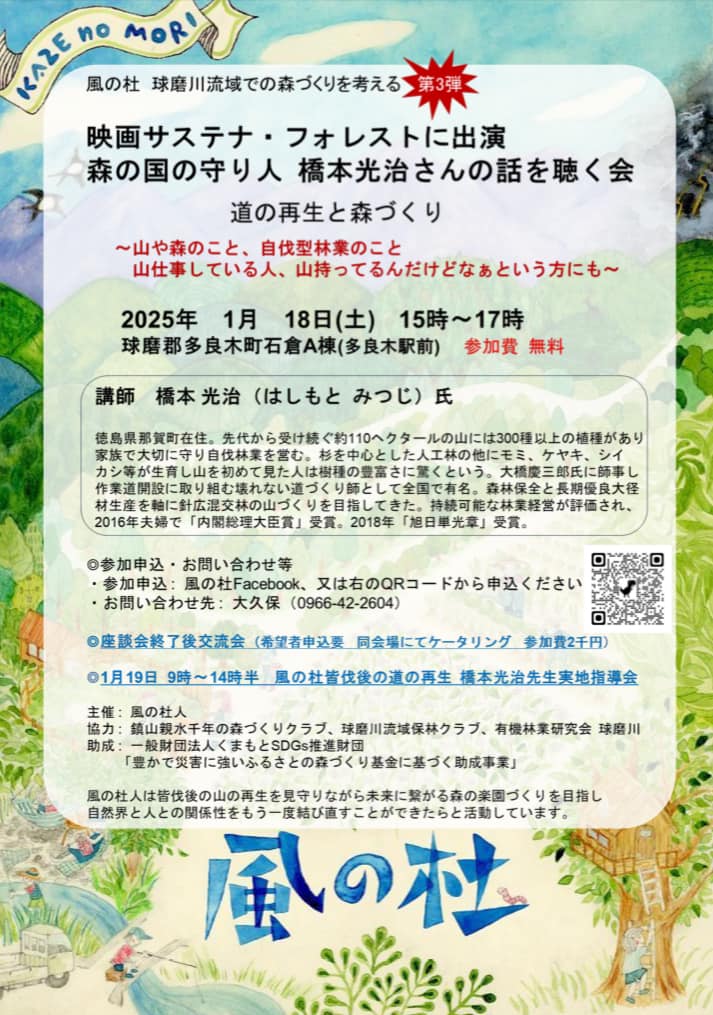

実行団体の一つ【風の杜人】が「球磨川流域での森づくりを考える勉強会の第3弾」を開催されました。

◎1月18日(土) 森の国の守り人 橋本光治先生の話しを聴く会

15時00分〜17時00分 講演会

18時00分〜 交流会

会場/多良木町石倉A棟

1月18日:参加者37人(子ども1人)、 交流会 14人

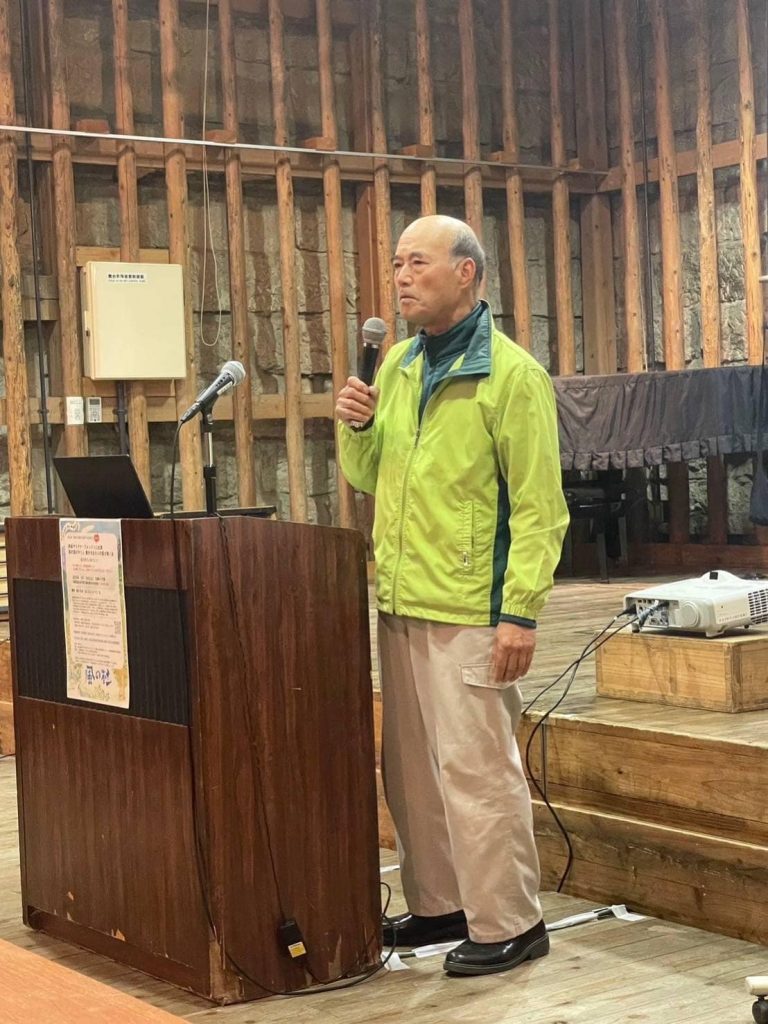

徳島県那賀町で持続可能な林業経営として評価されている『自伐型林業』のスペシャリスト橋本光治氏の講演会には多くの方が関心を寄せられ、熊本県外からの参加者もありました。

この自伐型林業の道は、壊れない道として最近全国で広まりつつあります。令和2年7月豪雨での球磨川においては、林道や搬出道路が崩落のきっかけとなり、それにシカの食害や間伐放置林、その他の要因が重なって、大きな崩落につながっているところが多く見られました。

そのきっかけを作らない道づくりのヒントとなる、実践と知恵が詰まった講演でした。

暗い人工林に道を通し、適切に間伐していくことで適度な光が入り、多様性のある森林になります。高密な道路網づくりを長期に分けて行う多間伐施業を基本とし、少人数でも、高齢者や女性でも、小面積で利益が出せる施業方法として、自伐型林業に関心を持って取り組む方が増えることで、災害に強い森づくりが進むと期待感が膨らむ素晴らしいお話しでした。

林業者や自分の持ち山の扱いに困っている方だけでなく、多くの方に聞いて欲しい話です。

球磨郡多良木町で当財団の助成を受けながら活動する実行団体「風の杜」は、皆伐された山を譲り受けた市民グループです。

皆伐された後の自然に任せて再生されていくことを選択されていた前所有者の山を、多様性あふれる森に再生しようと試行錯誤されている森です。

皆伐作業のために造られた道は、大型重機を入れるために幅が広く造られ、その場限りの道が荒っぽく入れてあることで、降雨を防ぐ樹木もないことが多く、降った雨が道を抉って側溝のようになってしまいます。そしてこれが、更に路肩を崩している。豪雨による皆伐での被害を実証している山ともいえます。

◎1月19日(日)皆伐後の道の再生 橋本先生実地指導会

会場/風の杜現地

参加者/16人(子ども2人)

初日に自伐林家橋本光治氏からお話を聴き、2日目に道の手直し作業について実際に指導していただく「球磨川流域での森づくりを考える勉強会の第3弾」でした。

人工林に幅の狭い道を高密度に入れていく自伐型林業の施業地とは違い、ここは、スギやヒノキは1本もない皆伐地に幅広い道が作られている現場です。しかし、自伐型林業の道づくりの基本である、降った水の流れを一か所に集めないように、水の流れを考えて道を造ることを進めていく。それでも崩れそうな路肩には丸太組をしたり、横木を入れたりして補強する。

結局のところ、自伐型林業による森づくりだけでなく、全ての森林施業に応用されることで、作業道が土砂崩れのきっかけになることを防げるノウハウが詰まった実習指導でした。

主催:風の杜人

協力:鎮山親水 千年の森づくりクラブ、球磨川流域保林グループ、有機林業研究会球磨川

助成:一般財団法人くまもとSDGs推進財団